Антропогенное влияние и деструкция пород в алмазных пещерах (штат Кентуки, США) // Минералогия техногенеза. – 2005. – Миасс, 2005. – С. 40-47.

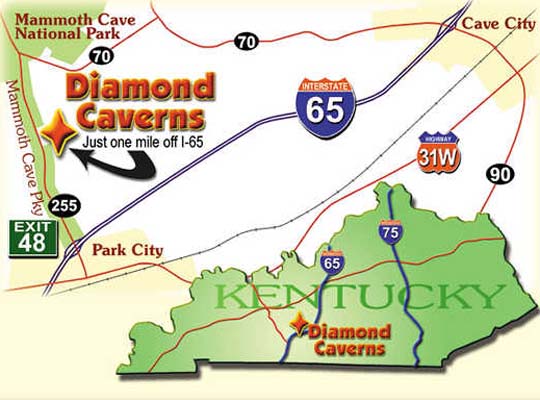

Рис. 1. Схема расположения Алмазных пещер.

Рис. 1. Схема расположения Алмазных пещер.

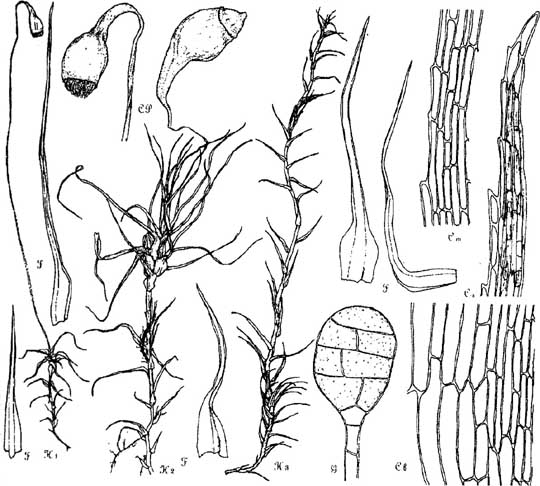

Рис. 2. Мох Leptobryum pyriforme по [3]. Справа на рисунке показаны электронно-микроскопические фотографии перистомов.

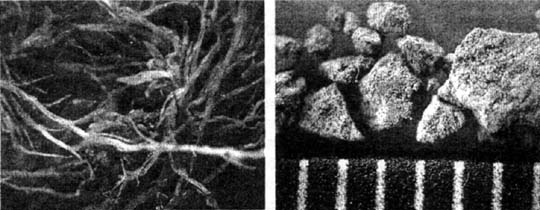

Рис. 2. Мох Leptobryum pyriforme по [3]. Справа на рисунке показаны электронно-микроскопические фотографии перистомов.  Рис. 3. Мох из Алмазных пещер. Снято под бинокулярным микроскопом МБС-8 при увеличении 16х на цифровую камеру Nikon Coolpix 5400. Рис. 4 Кусочки горной породы из Алмазных пещер. Снято в тех же условиях

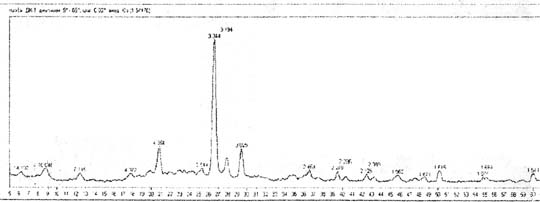

Рис. 3. Мох из Алмазных пещер. Снято под бинокулярным микроскопом МБС-8 при увеличении 16х на цифровую камеру Nikon Coolpix 5400. Рис. 4 Кусочки горной породы из Алмазных пещер. Снято в тех же условиях верхние листья имеют длину 4—5 мм с жилкой, выступающей из верхушки листа. Листья в нижней части побега мелкие, расставленные, на верхушке — гораздо длиннее, скученнее (рис. 2). Ножка 2—4 см длиной, тонкая, извилистая. Коробочка горизонтальная, или повислая на длинной, тонкой, желто-красной ножке, грушевидной формы (отсюда и название вида). Спороносит летом. Название рода от греческого λεπτος — тонкий и βρΰον — мох — по узким, тонким листьям. Широко распространен. Является пионером заселения, растет даже на голых камнях, в том числе на известняке и меле, а также на мелкоземе возле них в условиях от очень сильного затенения (как оказалось, даже в пещерах) до весьма слабого и при разной степени увлажнения. Вид легко узнается по грушевидной форме и лаковому блеску коробочки. Мох из Алмазных пещер (рис. 3) отобран с частицами грунта. Грунт желтовато-серого цвета песчаной и дресвяной фракций с максимальным размером до 4 мм (рис. 4) бурно вскипает в HCl, фрагментируется, разлагается не полностью, оставляя окатанные блестящие зерна и белесые хлопья. Рентгенограмма грунта (рис. 5) соответствует смеси кварца и кальцита с примесью анортита и, возможно, смешаннослоистых силикатов типа мусковита или хлорита.

Рис. 5. Рентгенограмма дезинтегрированной породы Алмазных пещер из-под корней мха Leptobryum pyriforme.

Рис. 5. Рентгенограмма дезинтегрированной породы Алмазных пещер из-под корней мха Leptobryum pyriforme.