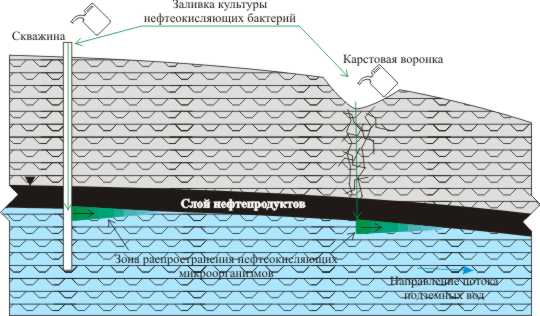

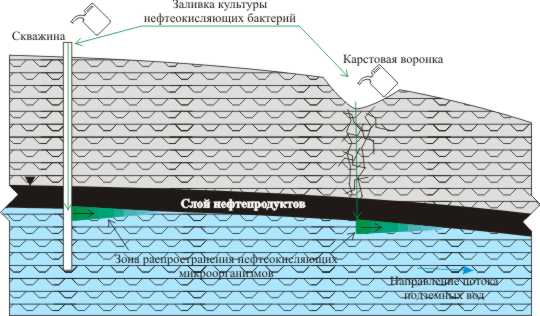

Схема применения данного метода следующая. Через существующие скважины активизированная культура нефтеокисляющих бактерий заливается в подземные воды. Бактерии концентрируются на водо-нефтяннном контакте и в последующем распространяются потоком подземных вод по нижней поверхности линзы (рис.). Кроме скважин для заливки культуры могут использоваться карстовые воронки.

Рис. Принципиальная схема биохимической очистки подземных вод

Данные натурных наблюдений показывают, что выделенный консорциум штаммов углеводородокисляющих бактерий перспективен для использования как бакпрепарат для очистки подземных вод от нефтяных загрязнений. Следует отметить, что данный метод предполагает использование специально выделенных нами из природной среды аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов, которые не являются чужеродными для нее и не оказывают вредного воздействия какого-либо рода.

Выполненные опытно-экспериментальные работы по опробованию метода откачки нефти из линзы через наблюдательные скважины по специально разработанной технологии показали высокую эффективность метода.

Предложенные методы по борьбе с нефтяным загрязнением могут использоваться параллельно, поскольку они не исключают, а дополняют друг друга. Обработка массива бакпрепаратом может быть начата одновременно с откачкой нефти. После откачки максимально возможного количества нефти метод биологической деструкции позволит очистить массив от остаточной нефти.

Разрабатываемая методология защиты окружающей среды от миграции нефтяного загрязнения основана на новых принципах использования, как естественных геохимических барьеров, так и создании искусственных геохимических барьеров (биохимический барьер).

По теме гранта подана заявка на выдачу патента на изобретение «Консорциум штаммов углеводородокисляющих бактерий Pseudomonas aeruginosa НД К 3–1 и Pseudomonas fluorescens НД К 3–2 в качестве деструктора нефтепродуктов, способ очистки нефтезагрязненных карстовых подземных вод и устройство отбора проб для оценки эффективности работы нефтеокисляющих микроорганизмов» (авторы Максимович Н.Г., Хмурчик В.Т. и др.) и заявка на выдачу патента на полезную модель «Пробоотборник» (авторы Максимович Н.Г., Хмурчик В.Т. и др.).

Возможность практического использования полученных результатов. Полученные результаты исследований будут использоваться в дальнейших работах по улучшению экологического состояния гидросферы в районе Полазненского месторождения. Предполагается применять разработанные методы на других участках с нефтяным загрязнением.

Дальнейшая перспектива научных исследований. В дальнейшем планируется провести теоретическую проработку возможности использования геохимических барьеров для снижения нефтяного загрязнения в различных природно-техногенных условиях.

Список использованных источников:

- Коннов Д. В., Пашковский И.С. Модель биологической очистки почвы и зоны аэрации от загрязнения нефтепродуктами // 2-я конференция партнёров и пользователей компании «Геолинк Консалтинг». М.: «Геолинк», 2001.

- Максимович Н.Г., Казакевич С.В., Никифоров В.В. Роль карста в формировании нефтяного загрязнения гидросферы в районе п. Полазна // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: Материалы регион. науч. — практ. конф. / Перм. ун-т. — Пермь, 2005. — С.290–295.

- Максимович Н.Г., Казакевич С.В. Экологические последствия миграции и трансформации нефти в геологической среде. Результаты натурных исследований // Региональный конкурс РФФИ — Урал. Результаты научных исследований, полученные за 2004 г.: Аннотационные отчеты. — Пермь; Екатеринбург: УрО РАН, 2005. — С.242–245.

- Соловьев В.И., Пушкина В.А., Кожанова Г.А., Гудзенко Т.В. Медицинские аспекты и санитарно-гигиеническая оценка бактериальных препаратов, применяемых для борьбы с нефтяным загрязнением водоемов // ВОДА И ЗДОРОВЬЕ-2001: Сб. науч. статей/Одесса, ОЦНТЭИ, 2001. С.195–200.

- V.T. Hmurchik, S.V. Kazakevich, N.G. Maximovich, V.V. Nikiforov. Development for methods of protection of the Kama reservoir against oil pollution. 3rd Simposium Quality and Management of Water Resources. Italian-Russian Institute of Education and Ecological Research and St. Petersburg State University, St. Petersburg, 2005 — 77–78.