Роль карста в формировании нефтяного загрязнения гидросферы в районе п. Полазна // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: материалы регион. науч.-практ. конф. – Пермь: Перм. ун-т, 2005. – С. 290-295.

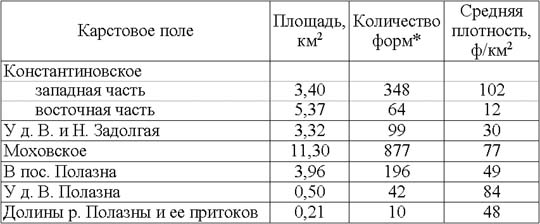

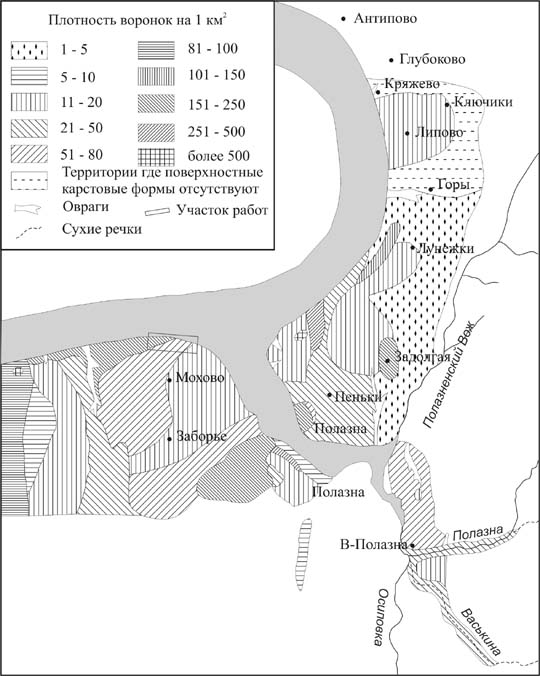

Табл. Карстовые поля Полазнинского карстового участка [3]

Примечание: * — карстовые воронки, котловины, овраги

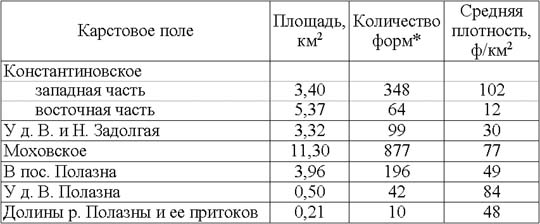

Рис. 1. Плотность карстовых форм на Полазненском и Лунежском участке [2]

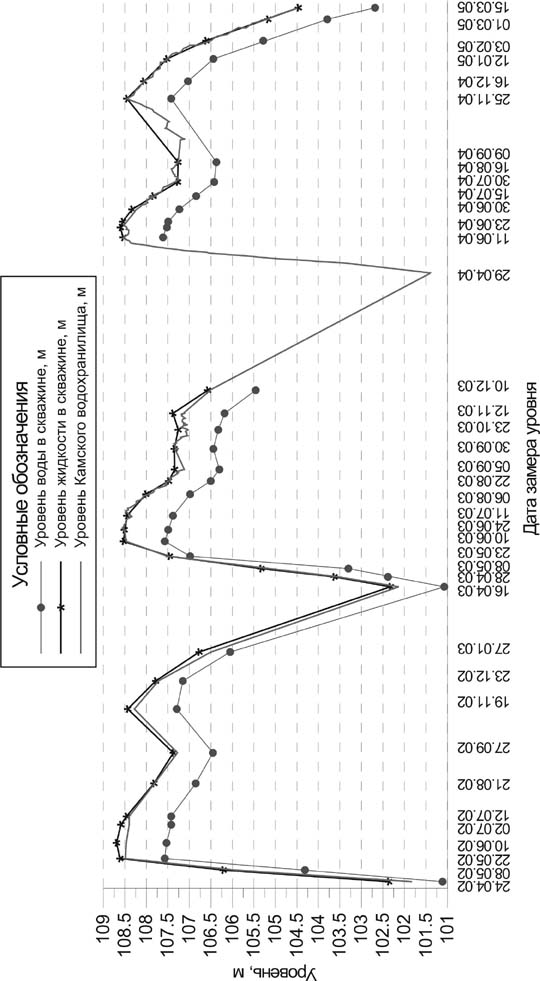

Рис. 1. Плотность карстовых форм на Полазненском и Лунежском участке [2] Рис. 2. Изменение уровня воды и нефти в наблюдательной скважине СС-3

Рис. 2. Изменение уровня воды и нефти в наблюдательной скважине СС-3Библиографический список